ここが変わった、議会だより「一般質問」

実は議会だよりは広報広聴委員会のメンバーが変わるたびに色々変わってきています。原稿を書くことも多く、最後まで印刷業者とレイアウトなどの打ち合わせも行うのが、委員長なので、思いが反映されやすい感じがします。

完全オリジナルというより、過去の広報紙をみて「これ、良いな」と思った取組みを今回復活させたり、再度使用した内容もいくつかあります。

ではスタートです。

自分の経験をノウハウに変えGIVEしている、山口大輔こと「だいちゃん」です。

GIVEを習慣化するプレゼンターとして2021年から本格的に活動中です。

一般質問は議員の活動が一番見える場所とあって、支援されている人はかなり見てる人がいます。広報誌がある議会では一般質問の登壇者が増えるという噂もあるとか・・・

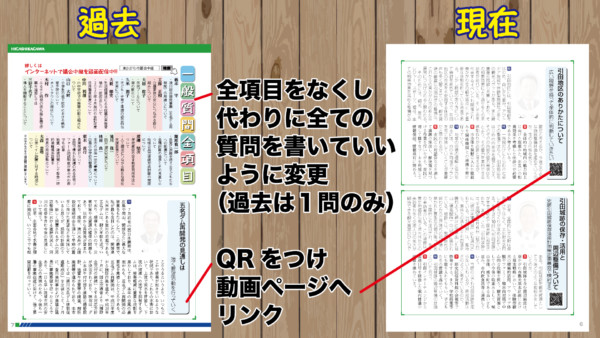

これまで慣例で、難問も質問しても掲載できるのはそのうち一問だけというルールが有りました。そこで以前の委員長が、質問者の質問項目の一覧を掲載するようにしていました。

僕が委員長になってすぐ委員会で話し合って、この慣例を撤廃することにしました。

文書の全体量が変わらないので、深く書きたい人は1問でもいいし、簡素化して全て書くのも自由。伝える内容の判断を議員各自に委ねた形に変えてみました。

あわせて簡単なルールを作って文書化してみました。

- 文字量遵守の徹底

- 中タイトル必須(違う質問を書き始めることを視覚的でわかるようにする)

- 質問の一覧を書きたい場合は、自分の枠内で書く

かなり昔ですが、職場で育成担当の業務についていました。その時のポイントが、「サポートをしすぎない」ということです。むしろある一定の負荷を受けてくれるならば、メリットが享受できるという仕組みを作っておかないと頼られるだけで自立していきません。

そうすると結局責任者だけがしんどい思いをします。

今回は、話したことを全部書きたいというニーズを叶えるために、文字量は絶対に遵守という枷をつけました。1文字でもオーバーした場合は原則差し替えして修正してもらいます。

今ではほとんど枠内で収まるよう提出してくれるようになりましたし、各自書きたい内容を書けていると思います。

仕事で部下を指導したりする機会があるなら、ぜひ上のマーカー部分は意識してみてくださいね。

認知してもらって、初めて価値が生まれる

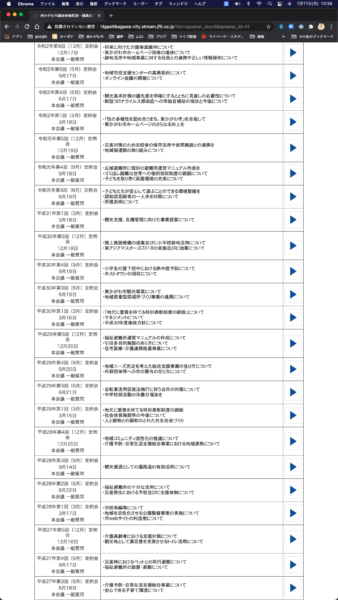

東かがわ市議会では動画配信を平成27年から配信していました。

一般質問の議会だよりの書き方改正のときにQRコードを付けたんですが、こんな感想を頂いたんです。

「議会で動画を配信し始めたんですね」

配信が始まりすでに4年が経過していましたが、QRがつくことで初めてその存在を知ってくれたんですね。

発信しても相手が認知してくれていないと意味がない。

これを強く意識できた一言でした。

みなさんも情報発信は、するのが目的ではなく、相手が認知してくれることだと理解してください。

本音を言えば・・・

これから毎回同じことを言うと思いますが・・・

もっとがっつりと変えたかったんです!

委員会でもかなりの意見や疑問を受け、抑えて抑えて出来たのが皆さんのお手元に届いた現物です。

自分の広報誌ではないのですし、協議して作る物なのでそこは自重しています^^;

本当は約2年かけて少しづつ変化させたことなんか、最初っから出来たんです。

あとはその検証をしながら良いものに変えていく作業がしたかった・・・

民間企業のプロジェクトチームなら当たり前に出来ることが、出来ない場所もあるんだなと感じています。

でもこんな発想についてきてくれて、時には応援し、時には急ぎすぎだと手綱を引いてくれた委員の皆さんには今は感謝でいっぱいです。

その時世界が違って見えた。広報が変われば議会が変わる

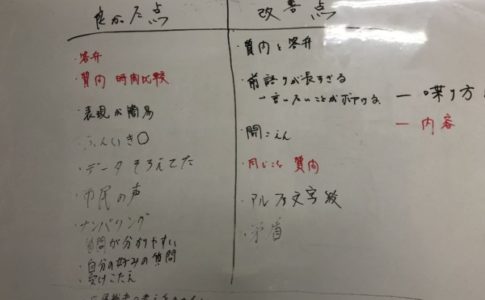

1期生の時、東京で受けた研修で衝撃を受けました。それがこちら

今の議会広報は、議員が言いたいことだけ書く紙面になっている。

それでは誰も読もうとは思わない。

読むのは政治に関心がある人だけで、新しい層には絶対に届かない。

一番公的で多くの人に届く広報紙を、本気で読んでもらうものにしていくことが最大の議会改革だ!

この通りの言葉ではなかったですが、僕の耳にはこう変換されて聞こえてきました。

徹底的な相手目線、読者目線。

- 知りたいのは委員会名ではなく、話し合った内容だ

- 話したことはどうでもいい。結果を受けどうしていこうかが重要

- 過去の情報ではなく、未来の展望

- 人は文字から読まない。写真とタイトルをみて興味がなければ去っていく

- 読者に想像の余地を。そのためには文字ではなく余白が大切

この他にも色々説明を受けました。議会だよりで採用されなかった考えをブラッシュアップして行ったのが今の僕の広報紙です。これからも改革は続けて行きます。

この後も有料セミナー(参加費は自費)や先進地の視察に訪れさまざまなものを吸収してきました。

個人をどれだけ知ってもらっても何も変わりません。議会という政治の場所をみんなが理解してくれなければ、この業界に未来がないからです。

大好きな議会という場所をもっとみんなに知って欲しい。

仲間たちがこれだけ頑張ってるんだよというのを、一番公平に広く届けられるのが議会だよりだと思ってます。

あと1号。

しっかりと作って次に委ねて行きます。

まだいくつか連載して行きますが、最後に、もっとしてみたかったこと、そして諦めた思いを書く予定です。広報紙シリーズお楽しみに(^^)

コメントを残す