自分の経験をノウハウに変えGIVEしている、山口大輔こと「だいちゃん」です。

GIVEを習慣化するプレゼンターとして2021年から本格的に活動中です。

どうしても出来なかったもの

2年間(副委員長の時を含めると4年間)、色々やってみたけど変えられなかったこともいくつもありました。例えば・・・

高校との連携

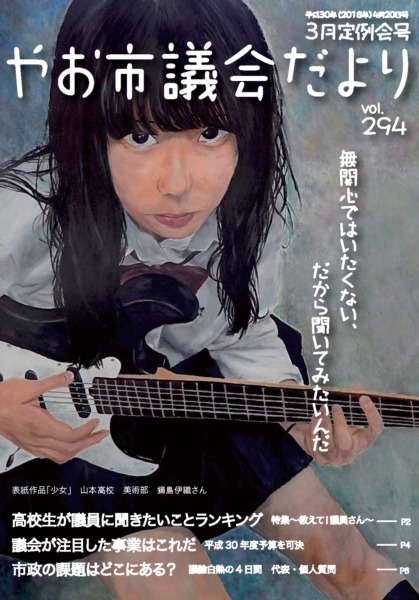

https://www.city.yao.osaka.jp/0000021821.html

大阪府八尾市議会さんでは、高校と連携し、クラブ活動を取り上げたり、表紙を各クラブにお願いするなど試みていました。学生と連携する企画も面白くぜひ実施したいと考えていました。

県内では丸亀市議会さんが積極的に実践しています。

議会事務局や委員会の許可も得て最初の話し合いまでは行ったんですが、2020年はコロナ禍の真っ只中ということで、なかなか連携に向けての提案が出せないままでいました。

コロナさえなければもっと学校と連携しながら企画が進められたのではないかと思うと残念です。

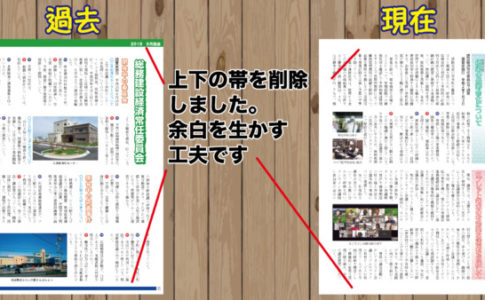

余白を作る

伝えたいと思うと文字が増える。でも文字が多いと好きでもない限り手に取ろうとしません。

このためできる限り余白を生み出すことに意識した2年間でした。

先日投稿したレイアウトはこれを意識した1つです。

本音を言えばこれくらいスッキリ整理したかったんですが、残念ながら了解が得られるまでにはいきませんでした。

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/category/16-5-0-0-0.html

基本的にタイトルと写真で伝える。本文は極力短く端的に。

右下の記事は委員会の記録です。誰がどんな議論を重ねたかの記載が無くても、議会として何をしようとしているかは伝わってきます。

これが広報のあり方だなと思いましたが、このあたりも慣例を変えるまでに至りませんでした。

タイトルを委員会名から、実施した内容に変更したケースが唯一できた変革でした。これについても確実ではなくその都度話し合って考えるという形になっています。

特集は対談で。それを表紙にする

1年委員会を経ていよいよ取り組むぞ!

大前提として1年目の議会報告会でこの仕組を実践してみました。これまではただ案内をしていただけだったのが、団体などを絞って参加の案内を促す方法でした。

これは結構うまく行ったんですよね。

思ったより参加者も来てくれました。

いよいよ広報でも取り組んでいくぞ・・・これもコロナで実施が困難になりました。

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/category/16-5-0-0-0.html

こんなの作ってみたかったなぁ・・・

広報作成と並ぶ大事な仕事、議会報告会

広報広聴特別委員会には議会報告会の開催という大事な仕事があります。

コロナ禍という中どうやったら開催できるのか。いろいろ考えた中で1つの回答にたどり着きました。

オンラインでやろう

このために自分でスキルを上げていくのはもちろん、議会の中で研修を開催してきました。

- 運営スタッフが2〜3人でも開催ができる。

- これまで来ていなかった人も参加できる

- コロナによる心配がない

- 県内で最初にオンラインで実施をする議会になれる

- 新しい生活様式に議会が率先して取り組む

- 行政にオンライン化をすすめる際に議会も取り組んでいるというイニシアチブがもてる

メリットだけではなく当然デメリットもあります。でもそれも含め民間でこの1年間取り組んできたデータもノウハウもあります。失敗するにしろ今なら挑戦できるのではないか。

あとは新しい試みに挑戦しようという勇気があるかどうかだけ。

あえて詳細な打ち合わせはせず議員の思いに委ねることにしました。

結果は・・・賛成少数で議会報告会は中止になりました。

この時期だからこそ取り組む価値がある・・・そう思ったんだけどなぁ。

その時世界が違って見えた。広報が変われば議会が変わると思った

1期生の時、東京で受けた研修で衝撃を受けました。それがこちら

今の議会広報は、議員が言いたいことだけ書く紙面になっている。

それでは誰も読もうとは思わない。

読むのは政治に関心がある人だけで、新しい層には絶対に届かない。

一番公的で多くの人に届く広報紙を、本気で読んでもらうものにしていくことが最大の議会改革だ!

この通りの言葉ではなかったですが、僕の耳にはこう変換されて聞こえてきました。

徹底的な相手目線、読者目線。

- 知りたいのは委員会名ではなく、話し合った内容だ

- 話したことはどうでもいい。結果を受けどうしていこうかが重要

- 過去の情報ではなく、未来の展望

- 人は文字から読まない。写真とタイトルをみて興味がなければ去っていく

- 読者に想像の余地を。そのためには文字ではなく余白が大切

この他にも色々説明を受けました。議会だよりで採用されなかった考えをブラッシュアップして行ったのが今の僕の広報紙です。これからも改革は続けて行きます。

この後も有料セミナー(参加費は自費)や先進地の視察に訪れさまざまなものを吸収してきました。

個人をどれだけ知ってもらっても何も変わりません。議会という政治の場所をみんなが理解してくれなければ、この業界に未来がないからです。

大好きな議会という場所をもっとみんなに知って欲しい。

仲間たちがこれだけ頑張ってるんだよというのを、一番公平に広く届けられるのが議会だよりだと思ってます。

出来たこともあれば、出来なかったこともある。今から思えば毎月のように会を開いてでも進める方法もあったのかなと。このあたりは自分自身の力不足でした。

あと1号。こういった反省をかみしめつつ、しっかりと作って次の委員に委ねて行きます。

ラストメッセージ

いい勉強が出来た2年間だったと思います。

自分たちで考え、原稿をまとめ発信していく。

特別委員会という位置づけだけど、僕は議会広報広聴特別委員会こそ議会と市民をつなぐ架け橋だと思っていました。自分個人の発信ではなく、議会を知ってほしい。その思いでどうしても付きたい役職でした。

本当にやりがいのある仕事でした・・・

基本的にこの委員会は2年毎に入れ替わるのが慣例です。もし議会報告会が開催されるのであれば、その結果を分析し次に繋がなければいけません。そう考え議会報告会が開催されるのであれば、慣例をのり超え、もう一回広報広聴特別委員会で仕事をしたいと考えていました。

でも結果は中止。これが多数決の総意です。

うん・・・仕方がない。

最後にこの2年間の中で取り組んだことについてはマニュアル化して次に託す予定です。

使うか使わないか。それもまた新しい委員会の中で決まっていくと思います。

過去に比べると開催頻度は上がりましたが、もっと回数を重ねても良かったかなと反省するところはあります。このあたりは自分自身次のステップで伸ばしていきたいと思います。

最低限の素地は作ったつもりです。

議会だよりがさらなる発展を遂げ、市民の皆さんに喜んでもらえるような冊子になることを心から祈っています。

コメントを残す