介護現場に衝撃が走った!

先日の記事で少し紹介したこの件

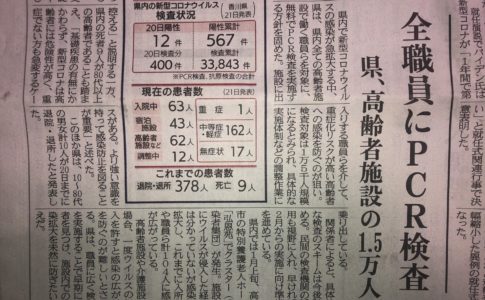

高齢者施設の全職員にPCR検査だって!?

施設関係者にも問い合わせたら、実際どうなってるか分からず不安だという声が続出。

そりゃそうだよね。予算化は嬉しいけど使い方間違えば一気に崩壊のシナリオチョイスになりかねません。

だからこそ、現職介護の議員として聞きに行きました!

自分の経験をノウハウに変えGIVEしている、山口大輔こと「だいちゃん」です。

GIVEを習慣化するプレゼンターとして2021年から本格的に活動中です。

いざ香川県庁へ!

仕事柄、階まで覚えてますよ。

エレベーターで17階へ。介護事業全般を総括している「長寿社会対策課」へやってきました。

ぶっちゃけここは、介護職としてけっこう来にくい場所です。

実地指導や研修に加え、事業所の更新に対する許可権まで備えた親方のような場所ですからね。

過去のトラウマもあるので、この仕事(介護)をやめない限り心から笑顔で来るのはちと厳しいかな^^;

窓の外から景色を眺めながらモードを、ケアマネから議員に切り替えていきます。

とりあえず要約

2月の実施に向け協議を進めている中なので、確定ではなく現時点の状況ということで色々教えていただきました。

○実施方法

希望する施設のみ実施(全件検査ではない)。強制できるものではないため、あくまで県は実施のお願いというスタンス

○対象となる施設

原則入所を伴う施設(特養、老健、療養型医療施設、介護医療院、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ高住など)が対象。

ショートや通所、訪問、居宅は今の所対象にはしていない。長期間その場所で生活している利用者さんがいる施設を対象で検討中。

○検査の方法

希望する施設が県に人数を申請。検査キット(唾液)が送られてくるので採取後一括して送付

○検査対象者

入居者との接触があると思われる職員(職種で出来ない等はない)

本人が受けないという場合への強制もない(あくまで希望する場合の実施)

○検査実施や回数

2月を目処に実施。

検査は今回の1回のみ

○その他

検査実施者の名簿管理はどうするかなどは今後の協議で決まる。

陽性者が出た場合、速やかに保健所に連絡をして対応する形となるが、利用できなくなった高齢者については、やはり現場(各自治体や職員、ケアマネ等)で通常の感染者が出た場合と同様に対応してほしいという回答だった。

○要望

少なくとも陽性者が出て2週間近く利用者が利用を停止された場合、ケアマネは電話等は出来ても感染予防から訪問ができない旨を伝えた。そこで県が実施する検査なので、上記利用者については県や自治体でフォローアップを望む。

現場で起こりえるパニックなども伝え対応を考えて欲しい、あわせて自己負担も大きな検査について県でも補助するような予算を組んでいってほしい

以上を要望しました。

一番危惧していた一斉検査でなかったことが分かったのは安心できました。

偽陽性や偽陰性があるなかでの一斉検査は、検査そのものよりその後の対策とフォローアップのほうが重要ですからね。

上記以外の補助

国が出した新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業にある3つの補助。

- 感染症対策の支援

- 介護サービス再開に向けた支援

- 職員の皆様への慰労金の支給

このうち1つ目の「感染症対策の支援」で、施設が独自で行ったPCR検査費用なども対象となると聞きました。設備や研修は行けると書いてるけど検査も行けるみたいです。

すでに申請が終わった事業所も多いですが、参考にしてください。

話を終え展望フロアへ・・・

県庁の中で一番好きな場所、最上階にある展望フロアです。遠くの海まで見えます。

こうやって見てるといつもと変わらない景色が見えます。

でもコロナウイルス感染症は今も毎日のように広がっています。

ワクチンの予算や実施にむけ、全国自治体で話し合われてます。国が高齢者のワクチンは4月以降と発表したことでまた混乱が生まれるんだろうな・・・

経済を取ると医療崩壊がおこる。

医療を守ると経済が死んでしまう。

どの決断をしても相反する所にメリットとデメリットが生まれる現在。

政治の仕事はとても大事な局面に来ていると思います。

数少ない現職介護の議員として、介護分野の視点に立った提案はこれからも続けていこうと思います。

20年かけて、姥捨山、家の恥と言われた介護が、相談したらいいものに変わってきました。

その変革を現場の最前線で見続けてきたからこそ、今崩壊すれば全てもとに戻ってしまいかねません。

そうしないため、これからも声を上げ、時には苦渋の決断や報告もする覚悟を持って仕事をしていきたいと思います。

本日はお忙しい中質問にお答えいただきありがとうございました。

この場を借りてお礼申し上げます。

コメントを残す