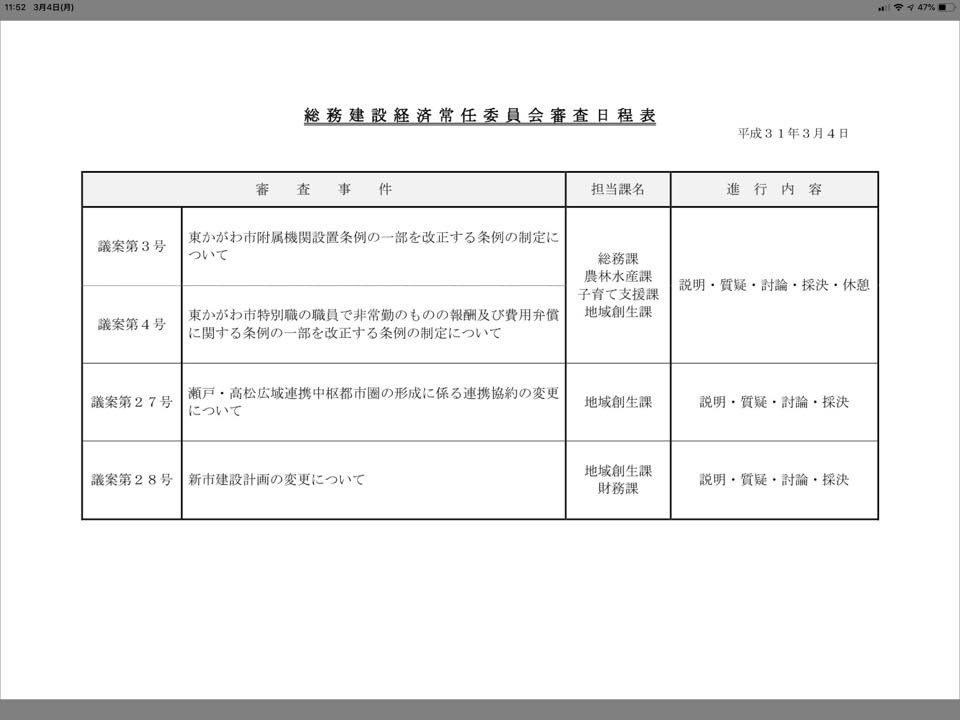

本日総務建設経済常任委員会が開催され、議案4件が委員会で話し合われました。(私は委員ではないため傍聴です)

委員会は議会初日に市長が話した説明以外の補足説明がある場合、担当課から説明があります。その後議員から質疑があり、行政側が答弁を行うという流れで進んでいきます。

途中議論が進む中で休憩をとり様々な見解の確認などが行われていました。議会では自由な発言は原則認められず、質疑→答弁の繰り返しになります。

一般企業や団体にあるような全体の双方向ディスカッションではなく、1対1のスタイルが近いのかもしれません。全体から意見を吸い上げながら議論を深めるファシリテーションの仕組みが法整備されたらいいのにと改めて感じます。

開会中にはできないため、休憩中はこのような話し合いも行われています。テレビや録画配信では見ることのできない議論なども傍聴に来ると聞くことがができます。

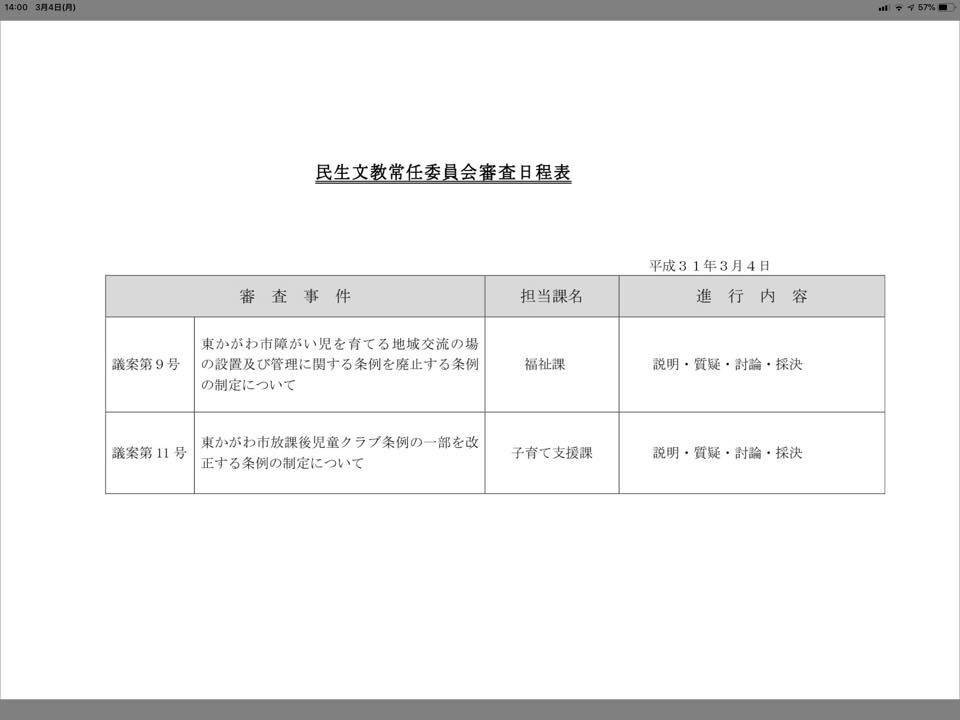

午後からは民生文教常任委員会が開催されました。

白鳥小中学校建設に伴い、撤去される建物にほほえみという障がいを持つお子さんが同世代の方と交流を持てる地域交流の場がありました。建物がなくなるため指定管理のための条例が廃止という事でしたので、その後どうなるのかを質疑しました。

現状では社会福祉協議会のスペースを活用して利用団体は利用を継続するという事でした。民間事業所が受けてくれていますが、市の計画に基づいて実施している事業の1つでもあるので、今後の支援体制について、積極的に市から話をしていく必要性についても合わせて質疑いたしました。

もう1点、三本松小学校閉校に伴う放課後児童クラブの廃止について。

大筋としては大内小学校で今後継続することとなります。合わせて現在の支援員も大内小学校で支援することになり、現在もスムーズな移行ができるようミーティングを重ねているということでした。施設外にある放課後棟は主に低学年が、中学校余裕教室では高学年が利用しています。基本の定数以上の支援員は配置されていますが、今後の増員や、予備の余裕教室を活用し、1クラスあたりの人数を少なくし、支援員の負担軽減に努めてはという質疑も行いました。

このように委員会で色々話し合われた結果が本会議の採決になっていきます。

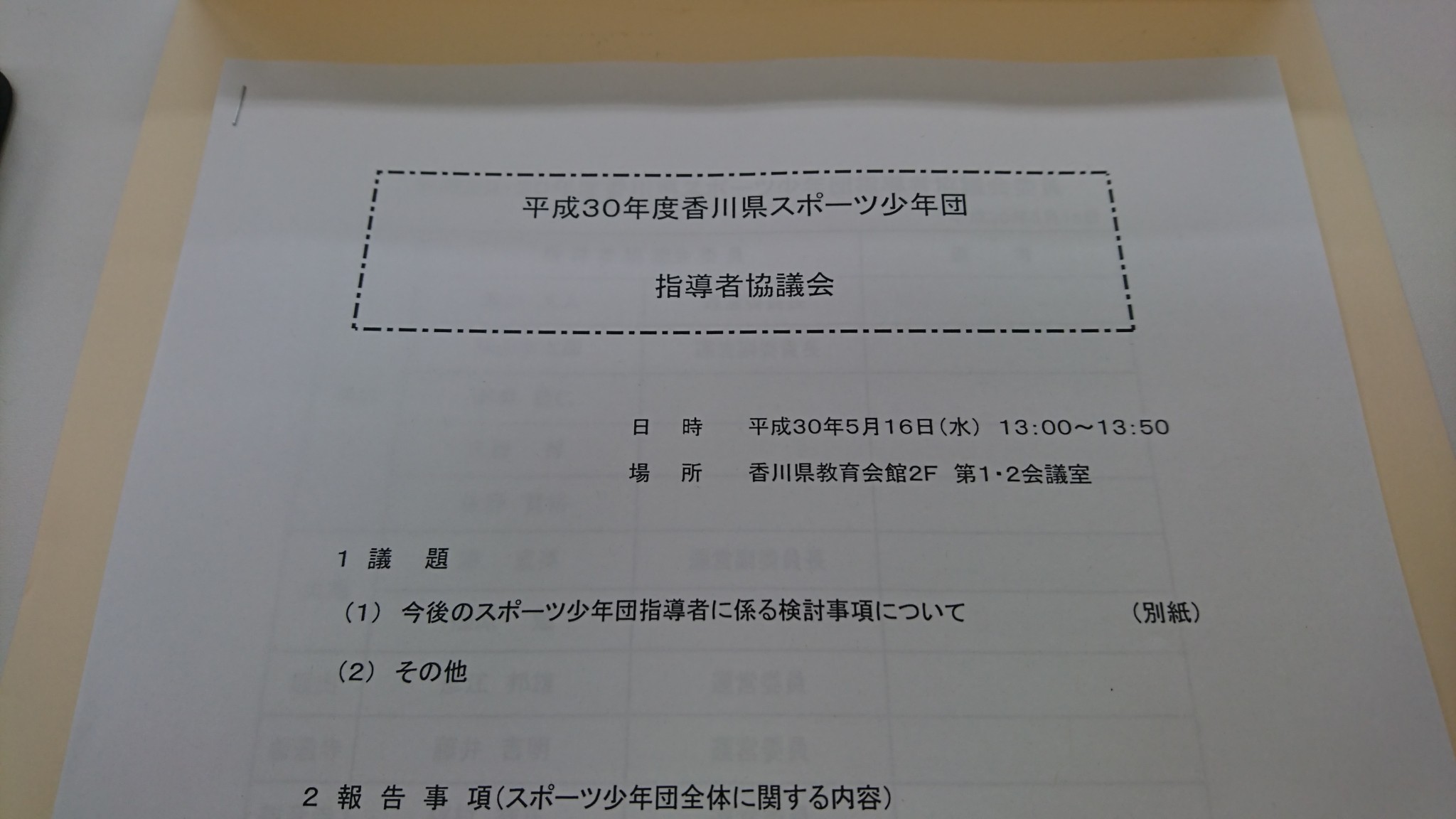

夜からは東かがわ青年会議所さんの主催で行われた講演会に参加してきました。

「私の歩んだ道-見えないから見えたもの-」を話されたのは講師の竹内昌彦先生。小さい時に全盲となり苦労されたこと、その先にあった可能性や絶望。そして乗り越えた今取り組んでいることなどご自身の体験を元にお話しされました。

途中目が見えない人にどう支援すればいいかを体験形式で説明されました。

目立とうとしたのではなく、たまたま誕生月で、一番前に座っていたから選ばれたのです(^◇^;)

右手の肘を持ってもらい先に歩きます。段差などは肘の動きでわかるとの事です。大事なのは声をかけてほしいという事です。

学生時代手話を学んでいました。現在は高齢者福祉の専門家になっています。でも改めて多くの方の支援について考えさせられた講演でした。

コメントを残す